Évitez les fautes dans vos écrits académiques

Évitez le plagiat gratuitement, faire une bibliographie gratuitement, plan détaillé : comment faire .

Publié le 23 juillet 2019 par Emma Moreau . Mis à jour le 7 décembre 2020.

Faire un plan détaillé peut vous aider lors d’un exercice de rédaction de dissertation , de commentaire de texte ou lors de la rédaction du plan de votre mémoire , thèse ou tout autre document académique.

Le plan détaillé constitue une aide méthodologique qui va vous permettre d’y voir plus clair et d’organiser vos idées sans oublier de contenu.

Dans certains cas, le plan détaillé peut être un exercice à part entière, notamment lors d’épreuves écourtées. Il vous permettra alors de réunir et d’organiser l’ensemble de votre réflexion et vos connaissances, tout en évitant la rédaction complète.

Attention ! Si vous devez faire un plan détaillé lors d’un examen, il va falloir retranscrire en peu de mots l’ensemble de votre réflexion de manière claire et précise.

Table des matières

Qu’est-ce qu’un plan détaillé , avant de faire un plan détaillé, méthodologie du plan détaillé, la structure type du plan détaillé, exemples de plans détaillés.

Le plan détaillé permet de structurer votre réflexion, afin de répondre à une question posée (comme une problématique ). Il s’agit de construire votre développement, avant la rédaction finale.

Le plan détaillé vous permet de réaliser rapidement (et au brouillon) l’ensemble de votre devoir, sans effectuer la rédaction. Il vous aide à mettre de l’ordre dans vos idées et à construire le squelette de votre devoir. Vous n’aurez plus qu’à suivre votre plan détaillé pour la rédaction.

Le plan détaillé peut également être un exercice à part entière où il faudra alors veiller à ce que l’ensemble de vos réflexions sur le sujet transparaissent bien dans votre document même sans rédaction.

Remarque : Dans ce cas, les évaluateurs demandent souvent à ce que l’introduction, la conclusion et les transitions soient tout de même rédigées.

Quel est votre taux de plagiat ?

En 10 minutes, vous pouvez savoir si vous avez commis du plagiat et comment l’éliminer.

- La technologie de Turnitin

- Un résumé de toutes les sources trouvées

- Une comparaison avec une base de données énorme

Faites la détection anti-plagiat

Avant de penser au plan détaillé de votre devoir, lisez de manière approfondie le sujet ou le texte de votre devoir.

Brainstorming

Notez alors au brouillon l’ensemble des idées qui vous viennent à l’esprit, les concepts que vous pensez se rattacher au sujet, des exemples précis, en soit toutes les informations que vous pensez importantes et nécessaires pour la rédaction future.

Notre conseil… Ne vous auto-censurez pas, écrivez littéralement tout ce que vous passe par l’esprit en rapport avec le sujet, mettez vos idées en vrac, quitte à faire un tri plus tard.

Trouver la problématique

Ensuite, relisez le sujet de votre devoir, puis lisez vos notes, tout en gardant le sujet du devoir à l’esprit. Vous devriez pouvoir en tirer une problématique générale. Cette problématique sera votre fil conducteur durant toute la durée restante de l’épreuve ou du devoir. Elle devra évidemment être liée au sujet principal de votre devoir.

1. Rédaction de l’introduction et de la conclusion

Une fois ce travail préalable effectué, il faut rédiger l’introduction ainsi que la conclusion du devoir. C’est primordial avant même de parler de plan. La rédaction de l’introduction va vous permettre de mettre à plat les enjeux et les axes de réflexion pour la rédaction à venir.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur comment faire une introduction ici :

- Pour un mémoire.

- Pour une dissertation.

- Pour un rapport de stage.

- Pour une thèse.

- Pour un TFE infirmier.

Ensuite, il faudra directement rédiger la conclusion. Cela va vous permettre d’établir le fil conducteur de votre devoir et de savoir où les interrogations de l’introduction vont mener afin d’avoir une idée plus précise de l’enchaînement des idées et de vos analyses lors de la rédaction.

Normalement, suite à la rédaction de ces deux parties et de vos recherches précédentes vous devriez déjà avoir en tête une ébauche de plan ou, du moins, une première idée de comment agencer vos idées.

2. Penser le plan détaillé

Suivant le document à rédiger (commentaire de texte, dissertation, mémoire, thèse…), le plan peut prendre différentes formes et être composé de différents niveaux. Généralement, les plans les plus utilisés sont les plans tripartites, mais ce n’est pas une règle en soit.

Notez votre esquisse de plan au brouillon en veillant à laisser assez d’espace pour pouvoir remplir les parties avec les éléments présents sur votre feuille de brouillon.

Reprenez vos notes et essayez d’y trouver trois axes principaux qui vous donneront vos trois grandes parties. Ensuite faites un travail de hiérarchisation des informations afin de pouvoir créer votre plan détaillé.

Remplissez alors la structure de votre plan avec les informations en faisant attention de bien suivre le procédé suivant :

- Idée, concept ou analyse.

- Exemple tiré de vos connaissances personnelles et/ou du texte s’il s’agit d’un commentaire de texte pour pouvoir appuyer votre analyse.

Si au cours de la mise en place de votre plan détaillé vous vous rendez compte qu’une partie n’est pas aussi remplie que les autres et/ou que vous n’avez finalement pas d’exemples à mettre pour appuyer votre raisonnement, le mieux et de supprimer cette sous-partie. En effet, il ne sert à rien lors de la mise en place d’un plan de se forcer à faire des parties qui ne suivent pas votre raisonnement juste pour réaliser un plan tripartite.

Voici ce à quoi ressemble généralement les plans tripartites…

3. Rédiger le plan détaillé

Suivant votre sujet, vous pouvez être amené à faire des plans différents, mais jamais plus de trois grandes parties. Vous pouvez également ajouter des sous-parties à vos sous-parties. Pour chaque niveau, l’analyse du sujet se devra d’être plus poussée. Les grandes parties représentant vos axes de réflexion principaux.

Gardez à l’esprit que votre plan doit être logique et dénoter de votre réflexion globale sur le sujet. Il faut donc insister sur les transitions afin de rendre votre rédaction claire et structurée.

Le plus important lors de l’élaboration de votre plan est de suivre votre raisonnement du début à la fin, que l’ensemble des parties soient reliées d’une façon ou d’une autre à la problématique et qu’elles apportent quelque chose à votre raisonnement global.

Vous aurez aussi le choix entre deux options lors de la rédaction du plan détaillé :

- Titres apparents ou non-apparents.

- Chapeaux rédigés ou non (petite introduction pour chaque partie).

Pour ces options, vérifiez vos consignes !

Télécharger la structure type du plan détaillé

Corriger des textes efficacement et rapidement

Corrigez des phrases, des paragraphes ou des textes entiers en un clin d'œil grâce à notre correcteur d'orthographe gratuit.

Corriger un texte gratuitement

Voici deux exemples complets de plans détaillés pour un commentaire de texte et pour une dissertation. Vous pouvez les télécharger en Word.

Voici un exemple de plan détaillé pour un commentaire de texte.

Télécharger l’exemple de plan détaillé

Voici un exemple de plan détaillé pour une dissertation.

Citer cet article de scribbr.

Si vous souhaitez citer cette source, vous pouvez la copier/coller ou cliquer sur le bouton “Citez cet article” pour l’ajouter automatiquement à notre Générateur de sources gratuit.

Moreau, E. (2020, 07 décembre). Plan détaillé : comment faire ?. Scribbr. Consulté le 15 mai 2024, de https://www.scribbr.fr/astuces/plan-detaille/

Cet article est-il utile ?

Emma Moreau

D'autres étudiants ont aussi consulté..., la méthode de la dissertation de philosophie , rédiger un commentaire de texte, conclusion d’une dissertation : comment la rédiger .

Dictionnaire de philosophie en ligne

Comment faire un plan de dissertation ?

Comment faire un plan de dissertation de philosophie ? Comment construire une grande partie, une sous partie ou une transition ? Cet article explique la méthode et les erreurs à éviter.

La base : 3 parties, 3 sous-parties

Un plan de dissertation a toujours la même structure : 3 grandes parties, qui contiennent chacune 3 sous parties. C’est le plan le plus courant et bien souvent le seul enseigné. Si en théorie on peut s’en écarter, en pratique ce n’est presque jamais une bonne idée.

Certains professeurs évoquent des plans en 2 ou en 4 parties, mais il est rare qu’ils aillent jusqu’à les utiliser couramment ou à proposer une méthode les concernant. Le plan 3×3 est de fait celui auquel s’attend votre correcteur et le seul vraiment en usage.

Une dissertation de philo contient donc 9 sous-parties. Chacune d’elle contient une idée, quelque chose que vous allez affirmer. Retenez donc que vous n’avez besoin que de 9 idées pour faire une dissertation. C’est à la fois très peu et beaucoup.

Si vous vous préparez un concours comme le CAPES de philosophie, votre plan sera plutôt un 3x3x2. Chaque sous-partie aura alors des sous-sous-parties et il vous faudra 18 idées pour remplir votre devoir.

Construire une grande partie

Voir aussi → Comment trouver la problématique ?

Une grande partie est une section de la dissertation qui étudie le problème posé et tente d’y répondre. Chaque grande partie a une unité, c’est-à-dire une cohérence interne : elle ne part pas dans toutes les directions.

Cette unité s’appuie sur un des points suivants (au moins) :

- l’aspect étudié dans la partie (moral, esthétique, etc.)

- la façon dont on l’étudie (point de vue collectif, individuel, etc.)

- le sens des mots employés

Exemple . En philosophie, on peut aborder l’idée de temps dans son aspect scientifique ou son aspect métaphysique . On peut parler du temps vécu individuellement ou du temps collectif, celui de l’ Histoire . On peut s’intéresser au temps mesuré par les montres… ou au temps comme timing , comme bon moment pour agir.

Si l’on veut que tout ça reste compréhensible, il ne faut parler que d’une seule chose à la fois. Votre grande partie va donc choisir un axe qui fera son unité. Au sein de cette partie, vous ne parlerez que du temps en « ce sens là », et les autres sens seront abordés ailleurs dans la copie. Votre plan étudiera donc 3 axes afin de résoudre le problème posé.

Là encore, les choses sont plus complexes si vous préparez un concours. Vous pourrez choisir un sens du mot pour faire l’unité de la grande partie, et travailler ce sens sous différents points de vue (collectif, individuel) au sein des sous-parties (par exemple).

Construire une sous-partie

Article détaillé → Comment faire une sous-partie ?

Une sous-partie contient 2 éléments : une idée et une raison d’accepter cette idée. C’est la brique de base de votre propos et de votre plan : elle doit affirmer quelque chose clairement, sans détour, et donner une raison de vous croire. En pratique, on commence toujours par trouver des idées et des arguments. C’est seulement après qu’on les range dans des grandes parties. D’où l’importance d’avoir le plus d’idées possibles, pour ne garder que les plus solides philosophiquement.

Ce que vous affirmez dans une sous-partie doit avoir « quelque chose de vrai » auquel vous ne renoncerez pas, même à la fin de votre devoir. Vous ne devez jamais poser une idée et la rejeter complètement trois paragraphes plus loin.

Vous pouvez la nuancer, la préciser ou la critiquer, mais pas l’abandonner à 100%. Une dissertation ne contient que 9 idées : ne perdez pas de temps à parler d’une chose pour dire ensuite que c’était complètement faux.

Construire une progression

Une dissertation de philo est en partie notée sur sa progression. Votre réflexion doit progresser : votre point d’arrivée doit être plus abouti intellectuellement que votre point de départ. Ce que vous affirmez au début va être nuancé, complété et enrichi tout au long du devoir.

Une méthode facile pour créer de la progression est de critiquer ce qu’on a dit plus tôt dans la copie. On s’aperçoit que ce qu’on a affirmé :

- était un peu trop simple

- ne prenait pas en compte un point important

- utilisait un argument insuffisant

- ou toute autre limite…

Il ne s’agit pas de rejeter ce qu’on a dit, mais de reconnaître que ça n’était pas suffisant, que ça avait des limites. Ce n’était pas faux ou absurde, c’était imprécis ou valable uniquement dans certains contextes, etc.

Un moyen très mécanique de créer de la progression est d’organiser chaque grande partie de la façon suivante :

- une critique de cette idée

- une nouvelle idée ou version plus riche de l’idée de départ

Avec cette méthode, vous êtes certain que votre copie progresse. Votre plan est toujours le même, quel que soit le sujet. Vous savez toujours quelle est la structure interne de vos grandes parties.

Bien sûr, cela peut conduire à des copies plus pauvres, car vous n’avez pas autant d’idées originales et variées. Mais pour débuter en dissertation, ça mérite d’être essayé. Vous pourrez ensuite vous améliorer.

Encore une fois, les plans de concours de philo sont un peu différents. Dans un 3x3x2, chaque sous-partie est composée de 2 idées : 1 idée originale (c’est la 1re sous-sous-partie) et 1 critique de l’idée de départ (la 2e sous-sous-partie ).

Faire une transition

La transition est la dernière étape de certaines grandes parties. Après avoir fini la 3e sous-partie, on présente une limite qui justifie qu’on change d’axe, qu’on aborde un nouvel aspect du sujet ou qu’on l’étudie sous un angle différent.

La transition n’est utile qu’à la fin de la 1re et de la 2e grande partie. En fin de 3e grande partie, il n’y en a pas besoin. À ce stade, vous avez déjà tout dit et il n’y a pas de nouvelle grande partie à annoncer. Passez directement à la conclusion .

Notez qu’il n’y a pas besoin de transitions entre les sous-parties d’une même grande partie. Avec la méthode ci-dessus, on passe d’une idée à sa critique, puis au dépassement de cette critique. Il n’est pas utile d’expliquer ce passage au moyen d’une transition : c’est le contenu même de la sous-partie qui fournit l’explication.

Les erreurs à éviter

Ne pas faire de plan . Une dissertation de philo doit résoudre un problème intellectuel. Le plan est le descriptif de chacune des étapes qui mènent cette résolution. Pas de plan = pas résolution.

Travailler sans brouillon . Vous avez un brouillon avec la problématique, les idées, les arguments et les transitions. Vous ne pouvez pas rédiger un texte qui articule clairement 9 idées si vous n’avez pas déjà tous les éléments à portée de main dans un plan détaillé.

Faire un plan de dissertation à 2 ou 4 parties. Ces plan font appel à une méthode profondément différente. Ce ne sont pas des variations du « 3×3 » avec juste une partie de moins ou de plus. Ils sont à proscrire si vous ne connaissez pas leurs méthodes.

Penser en « thèse / antithèse / synthèse » . On résume souvent la structure de la dissertation par cette formule célèbre. La 1re grande partie serait la thèse : on y affirme une idée principale. La 2e partie s’opposerait à cette idée : ce serait l’antithèse. Enfin, le dernier temps réconcilierait les deux en dépassant la contradiction.

Oubliez ce modèle : il est caricatural et empêche de réfléchir sérieusement. Il laisse croire que la dissertation consiste à dire une chose, puis son contraire, et à ensuite bricoler un mélange des deux. Ce n’est pas un hasard si on le ridiculise en disant « thèse / antithèse / foutaise » ou en le réduisant à « oui / non / peut-être ».

De plus, une grande partie n’a pas d’idée principale, de thèse qui ferait l’unité de la partie et qu’on défendrait tout du long des 3 sous-parties. On l’a vu, une grande partie a un axe qui permet d’organiser les idées, pas une sorte de « super-idée » qui serait à la fois partout et nulle part dans la partie.

Donner un titre à ses grandes parties au brouillon . Quand on fait un plan détaillé, on est tenté de donner un titre à ses grandes parties. Ça donne l’impression d’avancer, mais pas du tout. Un titre n’est pas une idée.

Un bon plan détaillé, c’est une phrase qui exprime une idée et en dessous plusieurs phrases qui expliquent pourquoi cette idée est bonne. Quand vous avez ça pour chaque sous-partie, tout est fait.

Dernière modification :

Publication initiale :

Dicophilo soutient ces associations et projets :

- Zero Waste France , pour réduire notre impact écologique

- Framasoft , pour dégoogliser Internet

- L’éthique minimale de Ruwen Ogien

- La Quadrature du Net , pour nos libertés numériques

Ces liens sont mis là gratuitement.

Dissertation type – Bac français 1ère – Plan détaillé

L’acquisition de la méthodologie de la dissertation type bac passe nécessairement par une mise en situation régulière. Le futur candidat au bac français 1ère pourra vérifier sa technique et consolider ses connaissances à partir de ce plan détaillé. Il s’agit ici d’un exemple possible de plan qui n’en exclut pas d’autres. Le sujet a été proposé dans une classe de première au début du deuxième trimestre. A l’approche du bac en avril – mai, les sujets tendent à se spécialiser en accord avec les objets d’étude du programme officiel.

Sujet : « Selon vous, la seule et unique fonction de la littérature est-elle de faire rêver ? »

Introduction

Les termes du sujet nous invitent à réfléchir sur les fonctions possibles de la littérature: » Selon vous, la seule fonction de la littérature est-elle de faire rêver ? ». Cette question laisse entrevoir le texte littéraire comme un objet de plaisir par le pouvoir d’évasion qu’il met en oeuvre. Comment ne pas songer à certains poèmes au titre éloquent de Verlaine (« Mon rêve familier ») ou de Baudelaire (« Rêve parisien »), ou encore à certains romans d’évasion mettant en scène des personnages extraordinaires et énigmatiques ? Reste qu’on ne peut se restreindre à cette « seule » et unique fonction d’autant que bien des textes s’offrent à nous comme des lieux de savoir et de connaissance du réel. Des philosophes majeurs du siècle des Lumières ou même des poètes ou romanciers du XIXème siècle (réalistes ou naturalistes) ont mis leur plume au service de la dénonciation d’actes barbares allant de l’esclavagisme à la peine de mort, à titre d’exemple. Il s’agira donc de considérer les fonctions de la littérature en tenant compte de cette double approche juste avant d’explorer d’autres fonctions possibles. L’enjeu de la littérature ne serait-il pas d’instaurer également un dialogue avec le lecteur, lui offrant ainsi un rôle majeur, celui de recréer le texte à partir de sa propre interprétation ?

I- Le pouvoir d’évasion de la littérature

1) accéder au rêve par la poésie.

La poésie a un pouvoir d’évasion indéniable. Elle nous permet d’accéder à des mondes inconnus, détachés du réel. Dans les Contemplations, Victor Hugo désigne précisément le poète comme un « rêveur » : « C’est lui ! C’est le rêveur ! ». dans « Fonction du poète » (Les rayons et les ombres), V. Hugo affirme : « Peuples ! / Ecoutez le rêveur sacré ! / Dans votre nuit, sans lui complète, / Lui seul a le front éclairé ! ». Dans cette même perspective, on peut citer:

- « Mon rêve parisien » de Baudelaire. Le poète crée un univers artificiel se faisant « architecte de ses féeries ». Son recueil Les fleurs du Mal réitèrent cette même quête de l’Inconnu : « Enfer ou ciel qu’importe / au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau ». Citons également le poème « L’invitation au voyage » ou « La chambre double » dans Le Spleen de Paris. Le poète tente d’échapper au spleen par la poésie, source de création d’un monde idéal.

- la « Lettre dite du Voyant » (Lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871) de Rimbaud : le poète accède à l’Inconnu par « un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ». Cette ambition est illustrée par le poème « Le bateau ivre ».

- Les poètes surréalistes explorent également les voies d’accès au rêve par l’écriture automatique. Pour André Breton, « les textes automatiques comme les poèmes sont des rêves racontés au présent ». Pour Paul Eluard, rêve et pouvoir d’imagination ne font q’un. Le poète est un « rêveur éveillé ». Dans le poème « Rêve » du recueil Les mains libres, le poète écrit : » Petit jour / Je rentre / La tour Eiffel est penchée / Les ponts tordus / Tous les signaux crevés / Dans ma maison en ruine / Chez moi / Plus un livre / Je me déshabille ».

- Le poète transfigure le réel par les mots et les images: Jacques Réda transforme une bicyclette en un oiseau prêt à s’envoler dans son poème « La bicyclette ». Ponge fait de la mie de pain la cordillère des Andes dans son poème en prose « Le pain ». Rimbaud associe une voyelle à une couleur dans « Voyelles ».

La poésie permet donc d’ouvrir des voies d’accès au rêve aussi bien au poète qu’au lecteur grâce à la création d’univers oniriques et / ou un travail sur le langage.

2) Le dépaysement dans les romans

Les personnages extraordinaires dans les romans de Jules Verne comme celui du capitaine Nemo dans Vingt mille lieues sous la mer nous font découvrir l’univers sous-marin, des lieux fascinants où l’imagination bat son plein. Citons :

- Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll qui permet au lecteur d’entrer dans un monde merveilleux.

- Dans le Seigneur des anneaux de Tolkien, l’évasion est totale. L’auteur est connu pour avoir inventé un univers peuplé de créatures extraordinaires, elfes ou dragons. Il va jusqu’à créer plusieurs langues pour ses personnages.

II- La littérature et le rapport au réel

Le lecteur fait ainsi l’expérience du dépaysement total. Au-delà de cette première approche surgissent d’autres fonctions possibles de la littérature. Parmi les poètes cités ou romanciers ou encore auteurs de nouvelles, certains explorent différentes d’autres voies en matière d’écriture. Si bien que la fonction de la littérature varie en fonction de la quête de l’auteur. Que l’on songe à Victor Hugo auteur du poème Melancholia (1856) dans lequel le travail des enfants est dénoncé, de Claude Gueux ou encore des Derniers jours d’un condamné. Le romancier est un homme engagé dénonçant en 1832 la peine de mort, définitivement abolie en 1981.

1) « La vérité rien que la vérité » (Zola)

Le rapport au réel qu’entretiennent les auteurs varient en fonction de leur préoccupations littéraires, idéologiques aussi. L’histoire qu’ils traversent et les ébranle, influence nécessairement leur écriture. Emile Zola par exemple, invoque dans le Roman expérimental (1880), la nécessité de relater « la vérité et rien que la vérité ». Honoré de Balzac dans la préface de la Comédie humaine écrit : « La société française allait être l’histoire, je n’en serais que le secrétaire ». La fonction du roman est alors de documenter avec précision le lecteur. Lorsque l’auteur est amené à argumenter, on parle davantage de roman à thèse. Les procédés convoqués sont le raisonnement déductif ou inductif ou encore le raisonnement par l’absurde.

La préoccupation historique est commune à bon nombre d’auteurs quels que soient l’époque et le courant littéraire considérés: – La dimension historique est accentuée au détriment des personnages: Les Chouans, Quatre-vingt treize de V. Hugo, La Condition humaine d’André Malraux sur la répression du soulèvement communiste par Tchang Kai Chek en 1927.

Pour d’autres romanciers, le contexte historique bien que fondamental sert de toile de fond sur laquelle les personnages vont se détacher: – Les Misérables (1862) de V. Hugo. L’ancien forçat Jean Valjean, Cosette l’enfant martyre des Thénardier ou Gavroche le gamin de Paris sur fond de monarchie de Juillet sont mémorables. Le chant qu’entame Gavroche sur les barricades résonne encore aujourd’hui : « Je suis tombé par terre, c’est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau ». Gavroche n’aura pas le temps de terminer. Il mourra. Le roman se présente à la fois comme historique, social et psychologique.

2) Portraits de personnages et identification

Lorsque l’auteur privilégie les personnages, le but visé est davantage de favoriser l’identification du lecteur. Stendhal dans une lettre qu’il adresse à sa sœur écrit : « Tu sais bien que dans les romans, l’aventure ne signifie rien. Elle émeut voilà tout, elle n’est bonne qu’à oublier. Ce qu’il faut au contraire se rappeler, ce sont les caractères »: – dans Madame Bovary – « un roman sur rien » écrit Gustave Flaubert – le personnage éponyme d’Emma Bovary prévaut. On parle non seulement d’un caractère mais aussi d’un type, le bovarysme. Pour d’autres caractères devenus des types, citons : l’avarice d’Eugénie Grandet, l’ambition de rastignac, l’idéalisme de don Quichotte.

Parfois la psychologie des portraits est si détaillée que l’on parle de romans d’analyse: – Dans La Princesse de Clèves, Madame de Lafayette mène une étude des sentiments, de la passion naissante entre la princesse et le comte de Nemours.

III- Instaurer un dialogue avec le lecteur

Quelle que soit la perspective privilégiée, « faire rêver » ou documenter, argumenter ou dénoncer ou favoriser l’identification du lecteur, on se rend compte que le lien auteur – destinataire est fondamental. L’auteur établit avec son lecteur un pacte de lecture. Le lecteur joue un rôle fondamental. Dans cette optique, certaines œuvres conjuguent à la fois le « rêve », l’évasion ou encore le dépaysement et la dénonciation.

1) Décrypter le réel dans un univers fictif

- On peut citer Candide ou l’Optimisme, un conte philosophique de Voltaire qui vise à dénoncer le Mal sur terre sous les traits de l’esclavagisme ou de la guerre que le personnage éponyme est amené à découvrir. Candide, le personnage naïf par excellence parcourt le monde au gré de ses aventures en quête du bonheur. Voltaire en réalité s’en prend au philosophe Leibniz.

- Les Fables de la Fontaine mettent en scène des animaux personnifiés ou des personnages qui ne sont jamais que la caricature des travers des classes sociales dénoncés. Le récit fictif est censé délivrer une moralité. Le lecteur devra décrypter ce message. Reste que ce type de textes s’adresse davantage à un public d’initiés.

- L’île aux esclaves de Marivaux joue sur le dépaysement du lecteur tout en l’invitant à réfléchir sur les enjeux de la représentation. En faisant le choix de faire échouer Cléanthis et Iphicrate avec leur serviteur respectif Euphrosine et Arlequin sur l’île des esclaves que dirige Trivelin, Marivaux vise à dénoncer le lien de servitude entre maîtres et esclaves ou encore l’immense fossé qui sépare la noblesse de la roture.

2) La subtilité des procédés

- Les procédés ou figures de rhétorique développés : l’ironie, la mise en abyme, l’hyperbole, l’exagération, ….

- Les registres: le comique, le pathétique, le tragique, ..

Au terme de notre analyse, nous pouvons nous rendre compte que l’une des fonctions de la littérature est effectivement de « faire rêver » aussi bien en poésie que dans les romans d’évasion. Reste que ce n’est pas la seule et unique fonction. Les romans historiques, les poèmes engagés à l’époque de Victor Hugo mais aussi à l’époque de la Résistance (ceux de René Char), les romans psychologiques révèlent d’autres fonctions qui dépendent d’un rapport au réel différent : fuir la réalité ou au contraire dans ce cas précis, être au plus proche de la réalité. Dans les deux cas, le lecteur occupe une place de choix. Les fonctions de la littérature peuvent être multiples au fil des œuvres et des siècles considérés mais aussi dans une seule et même oeuvre. Le pacte de lecture que l’auteur établit avec son lecteur est de prime importance. Le public concerné est aussi varié que les objectifs qui sous-tendent le texte littéraire. Seul le lecteur initié peut accéder véritablement aux messages que l’auteur entend délivrer. La richesse du texte est telle qu’une seule lecture ne permet pas d’en saisir toute la portée.

Vous souhaitez que votre enfant approfondisse ces méthodologies en vu de l’épreuve anticipée du baccalauréat de français ? Contactez-nous au 06 80 21 07 60 ou [email protected].

3 réflexions au sujet de « Dissertation type – Bac français 1ère – Plan détaillé »

- Ping : Dissertation – Bac français 1ère - les Cours Thierry

- Ping : Sujets de dissertation - Bac français - les Cours Thierry

- Ping : Sujet de dissertation corrigé pour le bac - Cours Thierry

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Saisissez votre e-mail afin de recevoir nos informations : Merci de cocher : Nous ne vendons pas les informations personnelles. Vous pourrez vous désabonner.

J'ai un compte, je me connecte !

Pas de compte ? Création gratuite !

Réinitialiser mon mot de passe !

Inscription

Créez un compte pour continuer..

Dissertation bac de français : Concevoir un plan génial ?

Comment concevoir le plan de ma dissertation au bac de français .

Marc Chagall, Autour d'eux, 1945.

Le site existe grâce à vous !

⇨ * 🎞️ Diaporama de la leçon sur la conception du plan de la dissertation au bac de français. *

La dissertation pour l'écrit du bac de français

Méthode et conseils, texte officiel, analyser le sujet, rechercher les arguments et élaborer le plan, rédiger la dissertation.

haut de la page

© bacdefrancais.net - Plan du site - Toute reproduction est strictement interdite et constitue un délit

Commentaire et dissertation

Dissertation plan.

Dissertation plan. La dissertation nécessite de suivre une méthode très précise. Nous te proposons un exemple de plan de dissertation sur le théâtre pour mieux comprendre le principe de cette réflexion en trois temps. Juste en dessous de l’énoncé du sujet, tu verras d’abord une introduction rédigée, un plan détaillé avec des exemples et une conclusion rédigée.

Plan de la dissertation

Dissertation plan: introduction.

Pour revoir la méthode de rédaction de la dissertation , clique ICI .

Issu d’un rite religieux lié au culte de Dionysos, le théâtre a quitté la sphère sacrée à la chute des civilisations antiques. Mais il a toujours gardé une dimension rituelle qui incite à considérer cet art avec un respect parfois disproportionné ou, au contraire, à le remettre en question par provocation ou par désir d’en faire ressortir l’intemporalité. Au XIXe siècle, les romantiques s’en sont emparés pour y exprimer leur quête d’absolu ; mais les contraintes techniques et morales de cette époque ont poussé Alfred de Musset à imaginer des intrigues détachées des règles de forme et de bienséance.

Or, cette attitude de contournement d’Alfred de Musset, au nom de la liberté d’écriture, nous conduit à nous poser la question de la liberté d’interprétation d’une œuvre dramatique. Ainsi, quel accès à l’œuvre théâtrale nous offre la plus grande liberté d’interprétation ?

Nous verrons dans un premier temps que le face-à-face avec le texte permet de tisser avec l’œuvre un rapport intime et subjectif. Cependant, force est de constater que le sens d’une pièce peut être enrichi par la mise en scène. Enfin, nous verrons que le théâtre ne doit pas être limité à la question de l’interprétation d’un texte, et que le langage théâtral peut dépasser nos attentesde spectateurs.

I – Dissertation plan: Lecture de la pièce de théâtre

Accéder à une œuvre théâtrale par la lecture de son texte nous garantit de façon évidente la jouissance intime de son contenu et la liberté de son interprétation.

A – Le théâtre: un texte

En effet, le théâtre c’est d’abord un texte, une œuvre poétique ou polémique, qu’il s’agisse de Jean Racine, de Molière ou autre. La lecture permet de s’approprier le texte. Livre en main, on peut en prendre possession par des relectures, des retours en arrière, des notes personnelles etc.

Exemple : Dans la solitude des champs de coton est une pièce de théâtre de Koltès, composée de longs monologues dépourvus de ponctuation, qui ouvre un espace nouveau dans notre imaginaire.

B –Le théâtre comme lecture

La lecture permet aussi d’imaginer les personnages, les décors dans lesquels ils évoluent, ainsi que leurs actions. On peut imaginer tout ces aspects à partir de notre propre expérience et de notre imaginaire. Exemples : Ainsi, les pièces antiques de Sénèque requièrent une conceptualisation des lieux, des personnages etc.

C – Le rôle des didascalies

Lire une pièce de théâtre, c’est aussi disposer de didascalies. Bien que la tragédie classique ne recoure pratiquement pas aux didascalies, les auteurs du XXème siècle en ont fait un grand usage. Exemple : l’importance des indications au début de En attendant Godot de Samuel Beckett.

Transition : Mais cet ancrage du dramaturge peut-elle vraiment se dispenser du passage à la scène et, de fait, des apports du metteur en scène, des comédiens …

II – Le théâtre: un art du vivant

Nous nous inscrirons dans cette partie dans la spécificité du théâtre qui consiste à être joué.

A – Le théâtre et ses spectateurs (dissertation plan)

Les individualités qui constituent le public, si elles partagent le temps et l’espace de la représentation, n’en demeurent pas moins libres dans leurs émotions et leur perception de l’œuvre. Exemple : Comme toute oeuvre littéraire, la mise en scène d’une pièce de théâtre laisse à chaque spectateur l’entière liberté d’interprétation comme de l’investissement émotionnel.

B – L’apport de la mise en scène

L’interprétation d’une œuvre dramatique apporte des éléments que nous n’aurions pas saisis en lisant la pièce. Les comédiens comme le metteur en scène offrent une proposition par rapport à ce que proposait le texte initial. Exemple : Ainsi, la mise en scène de Dom Juan est très différente selon que voit celle proposée par Bluwal dans son téléfilm ou bien celle de Mesguich. Chacun des deux metteurs en scène offre une lecture très intéressante et différente tout en prenant appui sur le même texte de Molière.

C – La représentation et le public

La représentation nécessite un pacte de crédulité avec le spectateur : il accepte de se soumettre à l’illusion en espérant accéder à la vérité. Cette illusion est créée par la présence physique des comédiens, des décors, des voix…

Exemple: quand le rideau s’ouvre sur Tartuffe, le spectateur du XXIème siècle oublie son téléphone portable, internet et sa réalité quotidienne. Il fait également semblant que le comédien qui incarne Tartuffe est Tartuffe lui-même.

Transition : Le terme « théâtre » renvoie donc à différents sens: le lieu dans lequel se joue la pièce, le dispositif dramatique mais aussi le genre littéraire.

III – Le spectateur de théâtre et son évolution

Dans ce dernier temps, nous nous intéresserons principalement au rapport entre le spectacle et le spectateur.

A – Le rôle du metteur en scène

Si au XVIIème siècle Molière revêtait à la fois le rôle de l’auteur du texte, de metteur en scène et de comédien, de nos jours, l’apparition de la figure du metteur en scène dans le processus de création théâtrale a fait beaucoup évoluer cet art. En effet, depuis le XXe siècle, la mise en scène donne une dimension supplémentaire à l’œuvre. Exemples : les mises en scène de Patrice Chéreau, de Stéphane Braunschweig, d’Olivier Py, de Peter Brook, d’Ariane Mnouchkine ont apporté une réelle plus-value aux textes théâtraux.

B – Le théâtre sans le texte

En effet, à l’origine et pendant des siècles, le théâtre reposait sur l’improvisation. L’essentiel était alors ailleurs dans le message, le registre… Exemple : De nos jours, le théâtre expérimental reprend cette dimension ancienne du théâtre des origines comme de la commedia dell’arte.

C – Le spectateur comme acteur

Le spectateur n’est pas seulement destinataire de l’œuvre dramatique. A partir du XXème siècle, les metteurs en scène ont eu tendance à réduire l’espace entre les comédiens et les spectateurs. Exemple : Dans Phèdre, Patrice Chéreau, réduit la distance avec les spectateurs. Ainsi, au début de l’acte I, Hippolyte s’assied au milieu du public, attirant celui-ci au sein même du spectacle.

Dissertation plan: Conclusion

À l’origine, le tragédie avait une fonction cathartique. Or cet effet purificateur ne pouvait être déclenché que par la représentation scénique de l’œuvre. Le théâtre requiert un investissement du public. Si la lecture d’une pièce nous passionne, sa mise en scène permet de développer une dimension supplémentaire: le spectateur participe de la création de la pièce. Par ailleurs, les règles contraignantes n’ayant plus cours, nous avons la possibilité de voir les pièces de Musset, et de vivre cette alchimie singulière qui opère le temps d’une représentation. Finalement, plus que dans toute autre forme artistique, le théâtre nécessite notre plein investissement dans le processus.

Nous espérons que ce cours « dissertation plan » a pu t’aider à mieux comprendre comment construire ta réflexion. N’hésite pas à poster tes remarques ou questions dans les commentaires.

– Comment faire une dissertation? (un sujet traité étape par étape)

– Introduction de la dissertation (la méthode en application)

– Un sujet de dissertation sur le théâtre analysé

– Dissertation sur le Mariage de Figaro de Beaumarchais

– Un exemple de dissertation

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées .

Pour s'améliorer en français

- [ 22 juillet 2020 ] Le continuum prépa/école, au cœur des préoccupations Actualités

- [ 8 juillet 2020 ] Concours ESC – Quelles villes étudiantes sont les plus attractives ? Actualités

- [ 2 avril 2020 ] Une école sans concours est-elle encore une Grande Ecole ? Actualités

- [ 25 mars 2020 ] Concours 2020 : écrits décalés, oraux annulés ! Actualités

- [ 25 novembre 2019 ] Classement 2019-2020 des écoles post-bac par l’Etudiant Actualités

- [ 3 octobre 2019 ] Montpellier Business School obtient la triple accréditation avec EQUIS Accréditations

- [ 19 juillet 2019 ] Classement SIGEM 2019 écoles de commerce Actualités

- [ 4 juin 2019 ] Classement des écoles de commerce sur la base des salaires Actualités

- [ 14 mai 2019 ] Classement écoles de commerce Le Parisien 2019 Actualités

- [ 8 mars 2019 ] Classement écoles de commerce Le Point 2019 Actualités

- [ 28 février 2019 ] Attractivité des écoles au concours 2019 BCE & ECRICOME Actualités

- [ 23 janvier 2019 ] Retour sur le classement SIGEM 2018 et perspectives 2019 Actualités

- [ 23 décembre 2018 ] Mastères insolites et originaux proposés par certaines écoles de commerce Actualités

- [ 15 décembre 2018 ] Classement des écoles de commerce en Europe Financial Times 2018 Actualités

- [ 2 décembre 2018 ] Classements écoles de commerce QS 2019 Actualités

- [ 21 novembre 2018 ] L’EM Strasbourg et Rennes School of Business rejoignent ECRICOME Actualités

- [ 21 novembre 2018 ] SKEMA renouvelle son programme Grande Ecole : ThinkForward Actualités

- [ 29 octobre 2018 ] Classement MBA 2018 The Economist Actualités

- [ 10 septembre 2018 ] Classement écoles de commerce Financial Times 2018 Actualités

- [ 31 juillet 2018 ] Classement écoles de commerce SIGEM 2018 Actualités

- [ 16 mai 2018 ] Classement écoles de commerce Le Parisien 2018 Actualités

- [ 10 mai 2018 ] Comment réaliser son CV pour une prépa HEC / formation post-bac ? ParcourSup

- [ 2 mai 2018 ] Orientation post-bac: bien gérer son orientation sur ParcourSup ParcourSup

- [ 29 mars 2018 ] Faut-il se fier aux classements pour choisir son école de commerce ? Actualités

- [ 23 février 2018 ] Concours 2018 : nombre d’inscrits (BCE, Ecricome) et attractivité des écoles Actualités

- [ 23 février 2018 ] Classement écoles de commerce Le Point 2018 Actualités

- [ 24 juin 2020 ] Après avoir trouvé son école, comment trouver une location à distance ? Actualités

- [ 13 avril 2020 ] Préparation entretien admission – AST – via webcam Petite annonce

- [ 10 avril 2020 ] Accréditations des écoles en 2020 : EQUIS, AACSB, AMBA, EPAS ? Accréditations

- [ 16 mars 2020 ] Ces écarts d’un classement à l’autre… Comment s’y retrouver ? Actualités

- [ 7 mars 2020 ] ESC Clermont BS décroche l’accréditation AMBA Accréditations

- [ 4 mars 2020 ] Classement écoles de commerce basé sur la satisfaction des étudiants Actualités

- [ 27 février 2020 ] Classement écoles de commerce Le Point 2020 Actualités

- [ 12 février 2020 ] PSB décroche l’accréditation AACSB Accréditations

- [ 9 décembre 2019 ] Classement des écoles de commerce Financial Times 2019 Actualités

- [ 28 novembre 2019 ] ESCP Europe change de nom ! Actualités

- [ 27 novembre 2019 ] Classement écoles de commerce 2020 selon Le Figaro Actualités

Méthode de dissertation: faire le plan

En route pour la dissertation – étape 3 : la détermination des grandes parties

Dissertation: types de plans

Quel que soit le sujet, il est en pratiquement toujours possible de le traiter à partir d’un plan classique. D’une manière générale, mieux vaut un plan classique présenté de manière efficace avec des titres améliorés qu’un plan original bancal qui oublie une partie du sujet. Un plan classique couplé à une dissertation bien menée peut donner une excellente note. Évidemment, si vous êtes particulièrement inspiré sur un sujet ou que l’originalité du plan est votre spécialité et votre point fort, conservez cet atout. Par contre, si vous êtes en difficulté sur un sujet, n’hésitez pas à piocher dans les plans suivant celui qui vous convient le mieux :

Le plan chronologique

Très pratique en AEH ou HGE, il articule le sujet autour des grandes périodes qui se sont succédé. L’important si vous choisissez ce plan est de bien choisir les dates de chaque partie en étant capables de les justifier par la rupture qu’elles représentent historiquement. Ces ruptures peuvent être politiques, technologiques, économiques…

Le plan dialectique

Il s’agît du plan classique thèse /antithèse / synthèse. Il est très utile en culture générale mais là encore, ce plan doit être utilisé avec discernement. L’antithèse ne doit pas vous amener à dire le contraire de ce que vous aviez dit dans votre thèse, elle doit aborder un autre problème qui va nécessairement conduire à nuancer le point de vue de votre thèse. C’est dans ce type de plan que la distinction entre la capacité et la morale peut être très utile. À une problématique « Peut-on … ? », votre première partie vous amènera par exemple à dire Oui, on en a la capacité et une seconde s’interrogera sur le fait de savoir si on en a le droit avant de proposer sa synthèse en troisième partie.

Le plan causes / aspects /conséquences

Les deux premières parties peuvent s’inverser et devenir aspects / causes /conséquences. Ce plan est particulièrement adapté lorsqu’il s’agît de disserter sur une situation, sur un problème économique… Une partie décrit la situation, une autre en analyse les causes et la troisième en présente les conséquences qui peuvent également comporter les solutions apportées.

Le plan avantages / inconvénients / choix

Ce plan n’est pas très éloigné du plan dialectique, il est notamment adapté aux questions du type « Doit-on … ? ».

Le plan objectifs / moyens / résultats

Il s’adapte particulièrement pour les sujets qui demandent à analyser une politique.

Le plan thématique

Chaque partie traite d’une dimension différente du sujet (économique, sociale, politique, scientifique…). La difficulté d’un tel plan est de relier les différentes parties entre elles pour donner du lien à la réflexion.

Le plan double interaction / réunion

Ce plan peut permettre de se sortir d’un sujet où les deux termes sont reliés par le mot « et » , une première partie étudie l’influence du terme 1 sur le terme 2, la seconde du terme 2 sur le terme 1 et la troisième montre que la réunion des 2 a aussi une influence propre.

Vous avez désormais identifié vos 2 ou 3 grandes parties, pour vérifier que votre plan est cohérent, je vous conseille de rédiger immédiatement vos transitions. Vous vérifierez ainsi que vos parties s’enchaînent bien, si ce n’est pas le cas, il faut revoir votre plan.

Le plan détaillé et son utilisation

Vous êtes toujours sur votre brouillon. Vous disposez désormais de votre brainstorming, de vos grandes parties et de vos transitions. Il va désormais falloir relier votre brainstorming à votre plan. Le plus simple est de vous munir de surligneurs, feutres, crayons de couleur… Associez une couleur à chaque grande partie et surlignez chacune des idées de votre brainstorming de la couleur de la partie à laquelle elle se rapporte.

À ce moment-là, certains éléments n’auront peut-être pas de couleurs :

- S’ils vous paraissent essentiels pour le sujet, c’est probablement que votre plan oublie une partie du sujet et qu’il faut le revoir ;

- S’ils ne vous paraissent pas vraiment essentiels, ils peuvent peut-être vous servir pour l’introduction (accroche ou raisonnement) ou la conclusion (ouverture) ;

- S’ils ne vous paraissent pas vraiment essentiels et que vous ne voyez pas comment les intégrer, vous pouvez les oublier…

Ensuite, en relisant les éléments de chaque partie, cherchez à déterminer vos sous-parties. Pour vous aider, celles-ci peuvent par exemple être thématiques ou chronologiques. Je vous propose de remplir ensuite pour chaque partie le tableau suivant à partir des éléments surlignés de votre brainstorming. La partie grisée est impérative, les cases laissées en blanc dépendent de votre nombre de sous-parties et paragraphes. Vous aurez autant de tableaux que de grandes parties.

Après avoir épuisé votre brainstorming, certains éléments seront probablement manquants. C’est le moment de mobiliser une seconde fois vos connaissances pour compléter ces éléments. S’il est acceptable qu’il vous manque sur l’ensemble de la dissertation 1 ou 2 éléments d’autorité et 1 ou 2 exemples, la surabondance d’éléments manquants doit vous amener une nouvelle fois à réfléchir sur la pertinence de votre plan.

Une fois vos tableaux complétés en détail, vous pourrez passer à une rédaction sans stress et vous n’aurez plus qu’à vous focaliser sur la qualité de cette rédaction. Nous verrons lundi prochain comment progresser sur ce point…

- Cliquez pour envoyer par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Skype(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Pocket(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Reddit(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Soyez le premier à commenter

Laisser un commentaire annuler la réponse..

SUP ETUDES 1999 - 2019

Tutoriel n°7 (dissertation/ Terminale) : le plan de dissertation de philosophie (1/2)

Vous voilà parvenu à la dernière étape de votre travail préparatoire de la dissertation de philosophie : faire un plan détaillé, avant de passer à la rédaction de votre devoir.

J’insiste bien sur le fait qu’un plan de dissertation de philosophie ne peut pas être trouvé, dès la lecture du sujet ! En effet, il n’est pas possible d’appliquer un plan « tout fait » à un sujet. Pour quelle raison ? Parce que le plan dépend principalement de la façon dont vous avez problématisé le sujet !

Mais, fort heureusement, il existe certaines « astuces », pour nous aider à construire un plan de dissertation, et nous verrons lesquelles, dans les deux tutoriels, consacrés à la question.

Dans le premier tutoriel, consacré au plan de la dissertation, je vais vous montrer comment passer de vos idées de réflexion (cf. Tutoriel n°6 ) à une première esquisse de plan.

Dans le deuxième tutoriel ( Tutoriel n°8 ), je vais vous montrer comment affiner cette première esquisse, pour arriver à ce que j’appelle « un plan détaillé de dissertation ». Il vous suffira ensuite de développer ce plan détaillé, pour rédiger votre dissertation.

Qu’est-ce qu’un plan détaillé de dissertation ?

Le plan détaillé trace les grandes étapes du développement de votre dissertation. Je vous rappelle que le développement va consister à résoudre le problème que vous avez posé dans votre problématique. (cf. La dissertation de philosophie )

En effet, votre réflexion doit progresser d’un point de départ (votre problématique) jusqu’à un point d’arrivée (votre réponse finale à cette problématique, en conclusion). Votre problématique doit donc constamment vous servir de fil conducteur. C’est la colonne vertébrale, qui soutient toute votre réflexion.

Pourquoi faire un plan détaillé avant de rédiger votre devoir ?

Là encore, j’insiste bien sur la nécessité pour vous d’avoir une « feuille de route », avant de vous lancer dans la rédaction ! Que diriez-vous d’un conducteur, qui roulerait sur une route, sans savoir où il va ? Je vois trop souvent, le jour de l’épreuve du baccalauréat, des candidats se lancer immédiatement, dans la rédaction, sur leur brouillon (quand ce n’est pas directement sur la copie qu’ils rendront !)

Faire un plan détaillé vous permet donc, notamment : – de ne pas vous lancer au fil de la plume, pour finalement vous retrouver très vite à court d’idées; – de ne pas écrire des propos répétitifs, ou juxtaposés, sans réelle progression de la réflexion; – d’équilibrer la longueur des différentes parties de votre développement.

Comment trouver le plan de votre dissertation ?

Conseils généraux :

– Reprenez les idées « en vrac » que vous avez trouvées et relisez-les, en ayant bien à l’esprit la question de votre problématique. Vous commencerez alors à vous apercevoir que certaines idées s’assemblent, alors que d’autres s’opposent.

– Ensuite, pensez à la solution que vous donnerez en conclusion à votre problématique : quelle est la thèse que vous voulez soutenir, par rapport à votre problématique ? (et donc à la question qui vous a été posée, au départ ?) Cette réponse sera le but, que devra viser votre réflexion. Inversement, ce but vous guidera pour savoir comment faire progresser votre réflexion jusqu’à lui.

Exemple d’application sur le sujet : « Y a-t-il un devoir de mémoire ? »

J’avais proposé deux problématiques et des idées de réflexion pour chacune d’elles, dans le Tutoriel n° 6.

Je vais vous montrer ici comment articuler un plan, en fonction de la problématique n°1, ainsi que des idées de réflexion trouvées à son propos. (Le plan correspondant à la problématique n°2 vous sera donné dans le Tutoriel n°8.)

Problématique n°1 : Comment est-il possible de s’obliger à se souvenir de faits passés, alors que notre mémoire semble échapper au contrôle de notre volonté ?

Je relis donc tout d’abord les idées trouvées au Tutoriel n°6, pour voir comment je pourrais les organiser entre elles. J’ai toujours à l’esprit que ma problématique pose la question « (comment) est-il possible … ? »

Rappel des idées trouvées et commentaires :

Remarque : j’ai ajouté, par rapport à la dernière fois, des commentaires, en italique, pour m’aider à classer mes idées.

– Idée n°1 : Les faits dont je me souviens sont des faits marquants pour la mémoire, car chargés émotionnellement. Pourquoi ? Parce que des êtres humains ont souffert ou on fait preuve de vertus morales, comme le courage, l’abnégation ou le sacrifice. (ex : les Résistants)

Il semble donc inutile de s’obliger à se souvenir, puisque le souvenir s’opère selon une nécessité psychologique : nous nous souvenons « automatiquement » de ce qui nous marque.

– Idée n°2 : Les cérémonies de commémorations sont des actes solennels, qui permettent de se souvenir (ex : 70e anniversaire du Débarquement de Normandie)

Il s’agit ici de moyens pour entretenir la mémoire de certains faits. Mais « commémorer » ne se réduit pas à évoquer un simple souvenir, mais aussi à rendre hommage à ceux qui ont été les acteurs de ces faits. (Idée qui semble aller avec l’idée n°6

– Idée n°3 : Le terme « commémoration » marque l’idée de se souvenir ensemble . Se souvenir est donc un devoir envers la société à laquelle nous appartenons.

Le devoir de mémoire n’est pas seulement un devoir envers les acteurs du passé, mais aussi envers la société à laquelle nous appartenons : nous sommes conscients de former un tout, à l’aide du devoir de mémoire (souvenirs et valeurs communes) (Idée qui complète les idées n°2 et 6)

– Idée n°4 : La mémoire est une faculté qui semble indépendante de la volonté : nous nous rappelons des détails futiles ou des faits douloureux que nous aimerions mieux oublier.

Cette idée montrerait la difficulté (ou même l’impossibilité) de s’obliger à garder en mémoire certains faits. Mais, j’ai dit dans l’idée n°1 que si le fait est marquant, alors il ne sera pas oublié…

– Idée n°5 : Plutôt que de parler de « devoir » de mémoire, il faut plutôt parler de « nécessité », pour nous, de nous souvenir de choses qui sont utiles à notre survie (ex : nous souvenir que le feu brûle)

Au sens premier, la mémoire est une faculté qui aide à notre survie (on retrouve l’idée de nécessité du n°1) Voir si je mets ensemble l’idée n°5 et l’idée n°1 !

– Idée n° 6: Le « devoir de mémoire » ne se limite pas à un simple souvenir, mais il doit s’accompagner du sentiment de reconnaissance et de gratitude (envers les acteurs de l’histoire, dont nous commémorons les faits) et d’une réflexion (pour éviter, dit-on couramment, de refaire certaines erreurs).

Le terme « mémoire » dans « devoir de « mémoire » n’est pas une simple mémorisation psychologique, mais un acte de pensée moral. Par conséquent la mémoire « psychologique » peut nous échapper, mais non la mémoire comme devoir moral.

– Idée n° 7 : Mais pouvons-nous nous obliger à ressentir de la reconnaissance ?

Objection à l’idée n° 6

– Idée n° 8 : Le devoir est un obligation morale. Mais, n’est-il pas absurde de faire porter une obligation sur ce qui semble échapper à notre volonté ?

C’est une objection de taille à l’idée n°6. Solution à envisager ? La mémoire comme devoir moral pourrait pallier à certaines insuffisances de la mémoire psychologique : s’obliger à se souvenir par des commémorations, cérémonies, pour ne pas oublier psychologiquement.

– Idée n° 9 : Pour l’histoire contemporaine, des supports matériels (photos, films, affiches) nous aident à nous souvenir.

Il s’agit de témoignages « directs » des événements passés, qui peuvent soutenir la mémoire psychologique. D’un autre côté, ces témoignages restent subjectifs.

Esquisse de plan :

A cette première relecture de mes idées, il m’apparaît plusieurs indications intéressantes :

1) le terme « mémoire » a deux sens : a) mémoire au sens psychologique b) mémoire : « se souvenir », « commémorer » : dépasse le simple processus psychologique, par sa dimension morale. Je vais donc voir si je ne peux pas faire jouer l’organisation de mon plan sur ces deux sens (astuce n°1 !)

2) La réponse à ma problématique m’apparaît maintenant. Je veux montrer que « OUI c’est possible, grâce justement à la mémoire, comme devoir moral » : c’est elle qui va pallier aux insuffisances de la mémoire psychologique.

3) La progression générale de mon plan m’apparaît aussi : il faut que je commence par le problème de la mémoire qui nous échappe, pour montrer comment le devoir de mémoire y apporte une solution.

Esquisse de la première partie :

– Définition de la mémoire, au sens psychologique. – Définition du devoir, en marquant bien différence avec la nécessité. – Il semble doublement paradoxal de parler de « devoir de mémoire » ! Car : il semble plus exact de dire qu’il existe une nécessité de mémoire ; peut-on s’obliger à se souvenir, si on n’en a pas d’abord la capacité ? (cf. oublis) – Mais les faits marquants sont mémorisés ! Or, le devoir de mémoire porte justement sur des faits marquants.

Esquisse de la deuxième partie : – Terme « mémoire » pris ici au sens moral : commémorations, reconnaissance, réflexion… (rendre hommage à la mémoire de). Pas une simple restitution d’un souvenir, que reconnaissance envers, réflexion sur : ceux dont on se souvient, la société à laquelle nous appartenons. – Il est possible de nous obliger à nous souvenir : c’est notre volonté elle-même qui nous oblige. – Difficulté : possible de s’obliger à ressentir de la reconnaissance ?

Bilan : A ce stade de mon travail, je viens d’épuiser ma réserve d’idées précédemment trouvées. Me serait-il possible de faire une troisième partie, pour aller plus loin dans la réflexion ?

Je réfléchis un peu et je remarque que nos sociétés modernes donnent beaucoup d’importance au « devoir de mémoire ». Pourquoi ? Est-ce parce que le XXe siècle a connu des faits sans précédents ? Ou bien parce que les Etats modernes ont bien compris comment utiliser ce devoir de mémoire, pour renforcer leur pouvoir ?

Par conséquent, je tente une troisième partie, dont l’axe sera : le vrai devoir moral de mémoire n’est-il pas remplacé par un simple devoir social de mémoire et comment faire alors pour que le devoir moral reprenne ses droits ?

Esquisse de la troisième partie

– Commémorations d’événements choisis par les gouvernants et situés plutôt dans un passé récent (on ne commémore pas les morts de la guerre de Cent Ans !) – Commémorations qui donnent lieu à de grands spectacles, dans lesquels les gouvernants actuels se montrent. – L’aspect spectaculaire des commémorations ne doit pas occulter la réflexion sur les causes des faits que l’on commémore. Vrai devoir moral de mémoire passe d’abord par une vraie connaissance historique. – Enfin pour que ce soit notre volonté qui nous oblige, et non les Etats qui conditionnent notre mémoire, il faudrait que chacun institue des commémorations « en privé » (pour ne pas être poussé à faire « comme tout le monde ») et à portée universelle (ne portant pas nécessairement sur des événements liés à son propre pays, mais à la dignité du genre humain. Ex : devoir de mémoire, envers les victimes d’Hiroshima et de Nagasaki ou du génocide rwandais.)

Dans le prochain tutoriel, nous verrons comment finaliser la forme de cette première esquisse, en rédigeant un véritable plan détaillé.

Exercice d’entraînement

Vous pouvez faire cet exercice dans la zone des commentaires (ou sur la page « me contacter », si vous ne voulez pas que votre travail paraisse sur le site)

Faites une esquisse de plan, par rapport à la problématique n°2 du sujet « Y a-t-il un devoir de mémoire ? » et aux idées de réflexion, trouvées dans le Tutoriel n°6 . (Je vous fait travailler sur ces deux matériaux, pour vous éviter de recommencer au tout début le travail préparatoire sur un nouveau sujet.)

Une correction vous sera proposée dans le Tutoriel n°8.

Corrigé de l’exercice du Tutoriel n°6

Trouvez des idées de réflexion pour le sujet : « La violence peut-elle être un remède contre l’injustice ? »

Vu la longueur de ce tutoriel, je vous donnerai le corrigé dans le Tutoriel n°7 bis !

Voir le sommaire de l’ensemble des tutoriels sur la dissertation de philosophie (en Terminale)

Laisser un commentaire Annuler la réponse.

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Commentaire

Adresse de messagerie *

JavaScript est actuellement désactivé. Afin de pouvoir poster un commentaire, s'il vous plaît contrôlez que les Cookies et JavaScript sont activés puis rechargez la page. Cliquez ici pour savoir comment activer JavaScript dans votre navigateur.

Allez à l’espace :

- enseignants

- CAPES Agrégation

- carte heuristique

- culture générale

- dissertation (supérieur)

- dissertation (Terminale)

- étude de texte (STT-STI)

- explication de texte

- gestion du temps

- lectures conseillées

- mémorisation

- outils de travail

- psychologie positive

LIVRES DISPONIBLES (Supérieur)

Livres disponibles (terminale).

Vous voulez réussir votre dissertation de philosophie au Bac ?

Voir un extrait Achetez sur Amazon (Kindle)

Vous voulez lire des oeuvres philosophiques d'un niveau abordable et bien expliquées ?

Méthode efficace du commentaire de texte doctrinal en droit (Licence - Master)

Publisher description.

La méthode du commentaire de texte doctrinal expliquée étape par étape aux étudiants avec des exemples précis, des corrigés détaillés pour faire la différence aux examens et aux concours. Cet ouvrage a pour but d'expliquer et d'appliquer efficacement la méthode du commentaire de texte d’un auteur en droit. L'explication de la méthode du commentaire de texte doctrinal s'opère en deux temps : de façon résumée afin d'être accessible aux lecteurs débutants ou pressés, puis de manière détaillée avec l’ensemble des règles à respecter pour mener à bien l’étude du texte doctrinal, rechercher des connaissances utilisables, construire une problématique, un plan, rédiger l'introduction et, enfin, le commentaire dans son intégralité. L'application de la méthode de commentaire du texte doctrinal est illustrée avec des corrigés de difficultés croissantes en détaillant toutes les étapes.

More Books by Mathieu Diruit

Dissertation sur Juste la fin du monde !

Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.

Voici une dissertation sur Juste la fin de monde de Jean-Luc Lagarce (parcours au bac de français : crise personnelle, crise familiale).

Important : Pour faciliter ta lecture, le plan de cette dissertation est apparent et le développement est présenté sous forme de liste à puces.

Tu peux lire ici la même la même dissertation rédigée intégralement comme tu devras le faire le jour J.

Sujet de dissertation :

L’étymologie grecque du mot crise, Krisis, vient du verbe krinein qui signifie discerner, juger, décider. En quoi cette étymologie éclaire-t-elle votre lecture de Juste la fin du monde ?

Pour que ce corrigé te soit utile, entraîne-toi avant à réaliser ce sujet à l’aidede ma fiche et vidéo sur Juste la fin du monde !

Introduction

La crise est un moment de transition chaotique , souvent douloureux, qui sépare deux périodes d’équilibre. Elle implique tension, discorde, rupture . La « crise » est d’ailleurs profondément liée au genre théâtral puisque toute pièce met en scène le passage d’un nœud dramatique à un dénouement.

Juste la fin du monde n’échappe pas à cette règle puisque Jean-Luc Lagarce nous invite au spectacle d’une crise personnelle et familiale à son apogée .

Mais le mot « crise » vient aussi du grec Krisis qui signifie décision, jugement et désigne un moment crucial d’arbitrage .

En quoi cette étymologie permet-elle d’éclairer la lecture de Juste la fin du monde ? Qui juge et arbitre dans cette pièce ? Quelle instance décisionnelle préside aux choix des personnages ?

Nous verrons comment le moment de chaos que constitue la crise dévoile les véritables responsables des décisions qui sont prises dans l’oeuvre de Jean-Luc Lagarce : la famille et l’individu, mais surtout le destin et ses lois inexorables.

I – Juste la fin du monde met en scène une crise personnelle et familiale

A – la tragédie personnelle de louis.

- Dès le prologue, Louis annonce sa mort à venir : « Plus tard, l’année d’après / J’allais mourir à mon tour ». Le nœud de l’intrigue ne réside pas dans la maladie de Louis mais dans son aveu : parviendra-t-il à dévoiler ce douloureux secret ?

- Cet aveu est difficile : « C’est pénible, ce n’est pas bien / Je suis mal à l’aise. / (…) mais tu m’as mis mal à l’aise et là, / maintenant, / je suis mal à l’aise. » (Partie I, scène 2). Les épanorthoses (Louis revient sans cesse sur ses termes pour les nuancer) et la structure chiasmique (ABBA) de ses phrases soulignent son mal-être.

- On peut établir un parallèle avec Phèdre de Jean Racine . Dans les tragédies classiques, si le héros ne parvient pas à lutter contre ses passions, c’est la révélation de celles-ci qui crée le chaos. C’est ce qui arrive à Louis : sa maladie est déjà là. Impuissant, il ne lui reste plus qu’à la révéler à son entourage. .

B – La crise familiale

- Le retour de Louis rompt l’équilibre familial et réveille les souffrances de chaque membre de la famille. Pour la mère, le retour de Louis correspond au retour du fils prodigue dont on n’a jamais vraiment compris le départ. Pour Antoine, c’est le retour du frère aîné rival. Pour Catherine et Suzanne, Louis est un miroir qui les confronte à la médiocrité et à la banalité de leur vie.

- La crise familiale s’exprime violemment , au travers de disputes constantes. Tous les personnages se querellent. La violence la plus spectaculaire est celle d’Antoine dans la scène 2 de la deuxième partie : « ANTOINE : Tu me touches : je te tues ».

Transition : Juste la fin du monde met donc en scène deux crises distinctes : la crise personnelle de Louis et la crise familiale provoquée par son retour. Comme son étymologie grecque krisis l’indique, la crise désigne aussi un moment décisif d’arbitrage. Et l’on voit justement dans cette pièce des mécanismes se mettre en place pour arbitrer la sortie de crise.

II – Louis et sa famille opèrent des choix

A – la mise en place d’un tribunal familial.

- Le champ lexical du droit est très présent. Par exemple, Catherine déclare : « je ne voudrais pas avoir l’air de vous faire un mauvais procès ».

- Louis accepte d’endosser la culpabilité , comme dans un procès : « et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette, j’en éprouve du remords « (2ème partie, scène 1).

- Tous les personnages sont mis sur le banc des accusés . Ainsi, Antoine est également accusé d’être « brutal » dans la scène 2 de la deuxième partie et c’est Louis qui le défend comme le ferait un avocat : « Non il n’a pas été brutal ».

- On peut établir un parallèle avec la pièce Huis-clos de Sartre où les personnages, enfermés dans une même pièce après leur mort, se jugent les uns les autres.

- Le verdict final rejette Louis hors de la famille. C’est ainsi que l’on peut interpréter le silence de la mère et la sœur dans la scène 3 de la deuxième partie : « LA MÈRE : Nous ne bougeons presque plus, nous sommes toutes les trois, comme absentes, on les regarde, on se tait. » .

B – La représentation symbolique d’une cure psychanalytique

- Selon Freud , trois instances sont présentes chez l’homme : le moi qui assure la stabilité et le contact avec la réalité extérieure, le ça , lieu de pulsions qui ne supporte pas la contradiction, et le surmoi , instance morale qui rappelle les interdits. Les personnages de la pièce semblent symboliser ces trois éléments : la Mère serait une sorte de surmoi (l’instance morale), Antoine le ça (les pulsions) et Louis l’inconscient qui ne parvient pas à émerger et dire la mort.

- La multiplication des épanorthoses fait penser à une parole analytique qui se cherche pour découvrir une vérité intérieure.

- On peut rapprocher Juste la fin du monde du théâtre de Nathalie Sarraute qui cherche à saisir les non-dits et les sentiments cachés derrière les conventions sociales. Ainsi, les retrouvailles gênées des personnages, dans la première scène, peuvent s’interpréter comme le signe d’un rejet implicite.

Transition : Les personnages prennent des décisions pour juguler la crise. Mais sont-ils réellement maîtres de leur destin ? Le dénouement de la crise n’est-il pas connu d’avance ?

III – Seul le destin décide véritablement dans cette pièce

A – les personnages sont soumis au destin.

- Louis subit la maladie , véritable maîtresse du jeu qui agit sur les personnages. Elle est évoquée dans le Prologue (« J’allais mourir à mon tour ») et l’Epilogue (« Je meurs quelques mois plus tard »). La maladie incarne la fatalité tragique inéluctable .

- Les personnages sont également soumis à un destin héréditaire . Trois hommes de trois générations successives portent le prénom de Louis, comme si le personnage principal s’inscrivait dans une lignée tragique qui fait songer à la malédiction des Atrides dans la mythologie grecque.

B – Les personnages sont emportés dans une crise collective

- Le titre Juste la fin du monde invite le spectateurs à être témoin d’un monde en crise . L’expression « la fin du monde » fait allusion à une apocalypse collective tandis que l’adverbe « juste » dévoile l’ ironie d’un auteur qui observe ce chaos avec distance et humour.

- Les membres de cette famille sont plongés dans un état de crise permanent. Empêtrés dans un culte de la complication , une recherche de la crise pour la crise, les personnages passent à côté de l’essentiel.

- Même le langage est en crise . Les dialogues ressemblent parfois à ceux du théâtre de l’absurde , tel l’échange banal entre Louis et Antoine qui rappelle les échanges mécaniques entre Vladimir et Estragon dans En attendant Godot de Beckett : « Je vais bien / Je n’ai pas de voiture, non / Toi comment est-ce que tu vas ? ANTOINE Je vais bien. Toi comment est-ce que tu vas ? » (1re partie, scène 1).

Juste la fin du monde est bien un drame de la crise : la crise personnelle et familiale est dénouée par une décision familiale tacite et une introspection personnelle qui poussent Louis à quitter sa famille , sans révéler son secret.

Mais la pièce dévoile surtout la crise d’un monde désagrégé qui conduit à la désunion de tout, des êtres, des choses, des valeurs et de langage.

La crise des personnages est une fenêtre par laquelle apparaît l’ effondrement d’un monde comme on peut le voir chez un dramaturge comme Bernard-Marie Koltès dont le théâtre exprime la tragédie de l’être solitaire et de la mort.

Pour aller plus loin sur Juste la fin du monde :

- Juste la fin du monde, prologue

- Juste la fin du monde, partie I scène 1

- Juste la fin du monde, partie I scène 2

- Juste la fin du monde, partie I scène 3

- Juste la fin du monde, partie I scène 8

- Juste la fin du monde, partie I scène 9

- Juste la fin du monde, partie I scène 10

- Juste la fin du monde, partie II scène 1

- Juste la fin du monde, partie II scène 2

- Juste la fin du monde, partie II scène 3

- Juste la fin du monde, épilogue

Autres dissertation rédigées :

- Dissertation sur Manon Lescaut

- Dissertation sur La Peau de chagrin

- Dissertation sur Sido et Les Vrilles de la vigne

- Dissertation sur Le Malade imaginaire

- Dissertation sur Les Fausses confidences

- Dissertation sur Gargantua

- Dissertation sur Les Caractères

- Dissertation sur La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

- Dissertation sur Cahiers de Douai

- Dissertation sur Mes forêts

- Dissertation sur La Rage de l’expression

Les 3 vidéos préférées des élèves :

- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]

- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]

- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]

Tu entres en Première ?

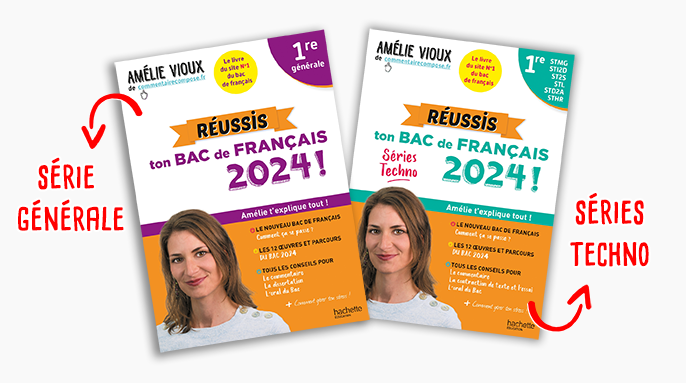

Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.

Qui suis-je ?

Amélie Vioux

Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).

Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.

Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.

Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.

J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.

Laisse un commentaire ! X

Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.

Site internet

IMAGES

VIDEO

COMMENTS

Exemples de plans détaillés. Qu'est-ce qu'un plan détaillé ? Le plan détaillé permet de structurer votre réflexion, afin de répondre à une question posée (comme une problématique ). Il s'agit de construire votre développement, avant la rédaction finale.

Dans un plan thématique, les grandes parties de ton plan correspondent à des réponses possibles, à des arguments. C'est donc le plan de dissertation le plus difficile car sa réussite repose entièrement sur tes connaissances et tes idées sur le sujet. Tu peux trouver ici ma méthode détaillée du plan thématique.

Comment faire un plan de dissertation de philosophie ? Comment construire une grande partie, une sous partie ou une transition ? Cet article explique la méthode et les erreurs à éviter. Cosmos Pencil Tablet Paper par Calsidyrose (CC-BY) La base : 3 parties, 3 sous-parties Un plan de dissertation a…

Pour aller plus loin, va voir mon article détaillé : comment analyser un sujet de dissertation ? III - Comment faire un plan de dissertation ? Pour le bac de français, tu dois te concentrer sur deux types de plan possibles : le plan dialectique et le plan thématique (également appelé plan notionnel). Comment savoir quel plan ...

Le futur candidat au bac français 1ère pourra vérifier sa technique et consolider ses connaissances à partir de ce plan détaillé. Il s'agit ici d'un exemple possible de plan qui n'en exclut pas d'autres. Le sujet a été proposé dans une classe de première au début du deuxième trimestre. A l'approche du bac en ...

Comment concevoir le plan de ma dissertation au bac de français ? Alors qu'en Histoire on peut envisager des plans analytiques, cause conséquence… En français, le plan sera toujours un raisonnement, confrontant des idées, il a toujours quelque chose de dialectique.

Le sujet de la dissertation peut vous demander par exemple d'étayer, de réfuter ou de donner votre opinion sur un point de vue. Le sujet peut également se présenter sous la forme d'une question. Exemple de sujet de dissertation (exemple datant d'avant la réforme de 2019) :

Nous te proposons un exemple de plan de dissertation sur le théâtre pour mieux comprendre le principe de cette réflexion en trois temps. Juste en dessous de l'énoncé du sujet, tu verras d'abord une introduction rédigée, un plan détaillé avec des exemples et une conclusion rédigée.

Tu dois rédiger une dissertation ? Regarde aussi : ♦ Comment analyser un sujet de dissertation ♦ Comment réussir la conclusion de ta dissertation ♦ Comment trouver un plan de dissertation ♦ Exemple de dissertation rédigée

d'un plan détaillé. Dans votre devoir, il faudrait la rédiger, sur le modèle de la 1re partie. Connecteur logique qui permet d'annoncer au lecteur que l'on conclut. le travail permet à l'individu de se forger une identité qui est liée à sa place dans la division du travail : il est reconnu par le groupe

Méthode de dissertation: faire le plan. Nous nous étions quittés la semaine dernière avec notre problématique. L'objectif de la dissertation va être de répondre à cette question centrale de manière organisée et argumentée. Pour cela, il va donc falloir suivre un plan progressif et logique.

Je vais vous montrer ici comment articuler un plan, en fonction de la problématique n°1, ainsi que des idées de réflexion trouvées à son propos. (Le plan correspondant à la problématique n°2 vous sera donné dans le Tutoriel n°8.)

de mener à bien votre plan détaillé, en organisant vos arguments dans vos parties pour en faire des sous-parties et en notant un ou plusieurs exemples pour chaque argument. Les exemples sont essentiels, ils servent à appuyer les arguments. Il n'y a pas d'arguments sans exemples, ni d'exemples sans arguments. Un argument sans exemple va

Exemples de sujets de dissertation appelant un plan thématique. Comment la littérature amène-t-elle le lecteur à faire évoluer sa vision du monde ? → La question est ouverte : impossible d'y répondre par oui ou par non.

I. UNE ŒUVRE POUR LE DROIT DES FEMMES : PLAN N°2 1. UNE CRITIQUE DE LA DOMINATION MASCULINE. 2. LA REVENDICATION DE LA CITOYENNETE POUR LES FEMMES. II. UN REGARD SUR LES FEMMES EXIGEANT ET SANS COMPLAISANCE (ce qui n'est en fait pas contraire au féminisme) : LES MEMES DEVOIRS POUR TOUS LES SEXES. UN JUGEMENT SEVERE SUR LE SEXE FEMININ. III.

Commentaire de Texte N°2 1. Commentaire de Texte N° Plan Détaillé : I. Vers la Pointe de la Technologie: 1) Agencement architectural optimal → Villes-usines → Mise en place coordonnée des canaux, tunnels et autres → Soin de l'esthétique 2) Mécanisation du travail permettant le surplus de production → Majorité des travaux réalisés grâce à des <boutons à presser et des ...

Plan dialectique : la méthode. Par Amélie Vioux. 12 mars 2013. 61 commentaires. Au bac de français, tu dois savoir manier deux types de plan de dissertation : le plan thématique et le plan dialectique. Le plan dialectique a des allures de facilité : thèse - antithèse - synthèse, et hop on pense que le tour est joué.

La méthode du commentaire de texte doctrinal expliquée étape par étape aux étudiants avec des exemples précis, des corrigés détaillés pour faire la différence aux examens et aux concours. Cet ouvrage a pour but d'expliquer et d'appliquer efficacement la méthode du commentaire de texte d'un auteur en droit.